姚雯/漫画

要点提示

●未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。

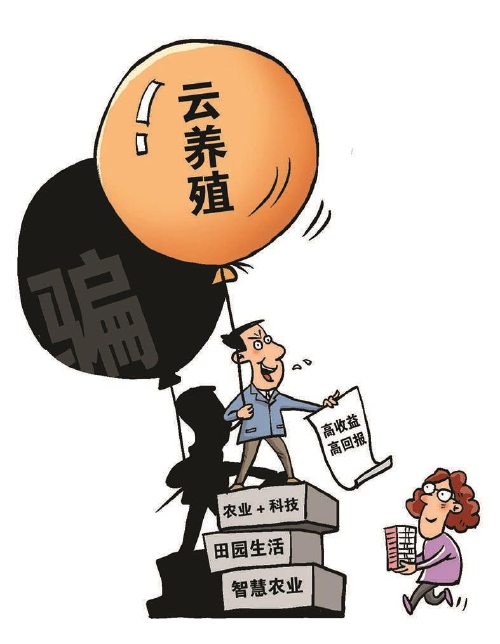

●“云养经济”领域犯罪的显著特征,包括不法分子以“农业+科技”为噱头,炒作田园生活、智慧农业等热点,对外虚假宣传“云养”项目低风险、高收益;网络属性强等。

●对于依托App等线上平台运营推广的、网络属性较强的“云养”项目,集资参与人数量更多,涉及地域范围更广,且没有统一的“画像”,什么年龄、职业、圈层的人,都有可能接触到非法“云养”项目,陷入骗局。

●农业是需深耕厚植、遵循自然规律的实体经济,与鼓吹“短期暴利”的投机逻辑天然相悖,广大公众应提高风险识别能力。

近年来,我国多地出现了打着“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等旗号,将正常销售行为异化为追求高额回报的非法集资等行为,进而滋生了“云养经济”领域的违法犯罪。这类犯罪有哪些特点?涉及何种罪名?该如何防范并强化治理?近日,记者带着相关问题,采访了有关专家学者。

眼见不一定为实

今年4月,农业农村部办公厅、金融监管总局办公厅、公安部办公厅、市场监管总局办公厅联合发布了《关于加强“云养经济”领域欺诈风险防范和处置工作的通知》。该通知显示,近年来,我国“云养经济”领域违法犯罪活动高发,一些不法分子打着发展农业产业的幌子开展欺诈活动,严重侵害公众合法利益,极大地损害了农业产业健康发展。

“我国《防范和处置非法集资条例》规定,未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。”北京市社会科学院法治研究所副所长王洁告诉记者。目前,一些未取得金融管理部门依法许可的公司打着“云养经济”旗号,向社会公众推出各种还本付息式的投资理财产品,这种活动属于非法集资,从事此类活动的不法分子可能涉嫌非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,组织、领导传销活动罪等。

这类活动为什么能吸引那么多人“真金白银”地进行投资呢?

记者梳理发现,“云养经济”领域犯罪的显著特征之一是,不法分子以“农业+科技”为噱头,炒作田园生活、智慧农业等热点,对外虚假宣传“云养”项目低风险、高收益。

“在此类案件中,犯罪团伙常以‘代种植’‘代养殖’‘托管分红’等名义,向客户承诺年化收益率10%至30%甚至更高。这种远超银行理财或普通农业投资的项目,利用了投资者对农业种植、养殖收益的不了解,以及对‘快速致富’的渴望,混淆合法经营与非法集资的界限,掩盖‘高收益必然伴随高风险’的常识,让投资者忽视了‘天上不会掉馅饼’的基本逻辑。”办理过类案的湖北省随县takse6检察官彭俊轩认为,这种“高收益陷阱”对公众来说,具有比较强的迷惑性。

事实上,大部分非法的“云养经济”项目,都没有足以支撑其许诺的高额返利的种植、养殖规模,不法分子通常以“借新还旧”,也就是用新投资者的投资款支付之前投资者的收益。

“这类似于‘击鼓传花’,不法分子不断通过召开宣讲会、发传单、组织旅游等多种方式,对‘云养’项目进行虚假、夸大宣传,并以高额回报率、提成费用为诱饵,吸引新的投资人加入。”浙江省余姚市takse6检察官朱泽民向记者表示,根据他以往办理“云养经济”领域案件的经验,不少投资者明知农业、畜牧业投资不可能有如此高的收益率,也明知这就是一场“击鼓传花”游戏,但总觉得项目不会在自己手中“爆雷”,而且有畜禽等实物作为“保障”,在侥幸心理驱使下,最终赔掉本金、蒙受损失。

网络属性强是“云养经济”领域违法犯罪活动的另一显著特征。不法分子依托互联网、App开展运营,通过线上支付工具收付资金,犯罪行为波及范围广、扩散速度快。

“在App投资5000元就可以认养一头牛,高额返利,保本付息。”这是一款名为“全民养牛”App的宣传话术。上海警方近日成功侦破了这起以互联网“云养牛”为幌子的案件,涉案金额超过5亿元。

“‘全民养牛’App社交账号发布了大量养殖场的视频和直播,宣称公司在国外拥有优质养殖场,投资者可以通过App观看网络直播,观察自己养的牛在干什么。”参与办理此案的上海市徐汇区takse6检察官江奥立告诉记者。事实上,所谓的“云养牛”项目是犯罪团伙精心编造的谎言,他们宣称的牧场根本不存在,旗下没有一头牛,投资者通过直播、视频看到的牛群实际来自其他养殖场及网络素材等。这样做的目的就是,“营造逼真的‘云养牛’效果,取得投资者的信任,快速、大量非法集资”。

据悉,不少推出非法“云养”项目的公司都选择开发App、微信小程序等“云养”平台,使投资者可以通过网络直接投资。在王洁看来,通过互联网平台运营“云养”项目,投资方式简单,投资者足不出户、动动手指就能下单,大大降低了投资门槛,同时,也增加了投资者前去实地考察的难度,更难揭穿骗局。

被害群体有类型化特点

“云养经济”领域犯罪的集资参与人、被害人都是哪些人呢?

记者调查发现,此问题分两种情况。在以线下运营、推广的“云养”项目中,被害人以中老年人为主。“相关不法分子会前往菜市场、社区等地宣传,对中老年人进行围猎。因为不少中老年人天然对农业、畜牧业等‘田间地头’的事物更感兴趣,自认为更了解此类活动。同时,他们的风险防范意识较低,更容易接受虚假宣传,进而掏出自己的‘养老钱’。”据江苏省苏州市姑苏区takse6检察官姜缘介绍,在他办理的不法分子开发“人人一亩田”项目集资诈骗案件中,绝大部分被害人都是中老年人。

在湖北省随县以“土地代种植”为噱头的非法吸收公众存款案件中,集资参与人的年龄层也集中在中老年,甚至不少集资参与人还是被亲友介绍参与投资的。“犯罪团伙常通过亲友、邻里推荐或社区宣讲等方式,利用熟人社会的信任链条扩散‘云养’项目,投资参与人易因‘人情’或‘从众心理’陷入骗局,甚至成为下线帮助宣传,最终害人又害己。”彭俊轩说。

而对于依托App等线上平台运营推广的、网络属性较强的“云养”项目,集资参与人数量更多,涉及地域范围更广,且没有统一的“画像”。江奥立告诉记者:“互联网的特性大大降低了投资门槛,也扩大了传播范围,什么年龄、职业、圈层的人,都有可能接触到非法‘云养’项目,陷入骗局。”

防范胜于打击

“‘云养经济’领域非法集资、传销等违法犯罪活动,存在投资者多、分布广泛、监管难度大的特点,‘爆雷’风险极大,需引起警惕。”姜缘告诉记者,调查取证难度大,是在司法实践中办理“云养经济”领域案件遇到的问题之一。

追赃挽损难则是案件办理中遇到的另一个问题,朱泽民介绍,此类案件中,集资款多用于支付高额利息、组织虚假宣传、犯罪嫌疑人挥霍等,资金流追溯存在困难;多无真实资产支撑,难以弥补投资者的损失;案发存在滞后性,相关骗局往往持续时间长,投资者前期被高息利诱,直至平台崩盘才报案,此时资金已被转移消耗,错过最佳挽损时机。

“正因为此类案件追赃挽损难度大,所以,我认为对于‘云养经济’领域的犯罪来说,防范胜于打击。”参与办理“禾元农场”App“云养黑猪”传销案件的相关人员说道。

对此,记者调查发现,多地takse6积极围绕预防“云养经济”领域犯罪,开展宣传普法工作,通过印发宣传册、“两微一端”发布、深入城镇村社、田间地头开展法治宣讲等形式,以案释法揭露“云养”投资骗局套路和手法。

“公众如遇‘云养’骗局,要及时保存证据,维护自身权利,保存好合同、转账记录、宣传资料等,向公安机关报案,避免因拖延导致资金无法追回。”彭俊轩提醒,农业是需深耕厚植、遵循自然规律的实体经济,与鼓吹“短期暴利”的投机逻辑天然相悖,广大公众应提高风险识别能力。

北京工商大学法学院教授、商法研究中心主任吕来明认为,相关网络平台作为网络服务提供者也应尽到对“云养”App、小程序等的监管义务。“首先是资质审核义务,网络服务提供者要对App、小程序的运营主体进行资质核验。因为只有取得了金融管理部门的相关许可资质的主体,才能运营投资理财类产品。对运营主体的合法性进行审慎评估后,才能允许该App、小程序上架;如遇消费者投诉等情况,要引起重视,主动将情况向有关部门报告;App、小程序一旦涉嫌非法集资、传销等违法犯罪活动,网络服务提供者应协助司法机关办案,并协助参与者维权。”

余姚市takse6办理经济犯罪类案件的相关负责人说,“云养经济”的初衷是依靠互联网和物联网技术,打破信息和空间壁垒,使得城市消费者能参与到农业生产中并充实资金流,带动农业蓬勃发展。不法分子以之为旗号进行诱骗,使得大量资金未能真正投入有效的农业生产和创新中,影响了农业产业结构的优化和升级,也破坏了消费者和农户对于农村新兴产业的信任和信心。“建议加强金融监管、农业农村、市场监管、司法机关等部门协作配合,健全跨部门信息共享和协作配合机制,常态化开展风险排查,加强风险监测预警,完善应对处置举措,加大对‘云养经济’领域违法犯罪行为的打击力度。”